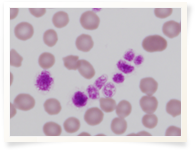

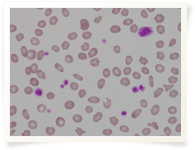

皆様が通常使っていると思われるインピーダンス方式では、猫の血小板は測定できません。

⇒猫の血小板の内かなりの部分が、赤血球と殆ど同じ大きさであるため、インピーダンス法で測定を行うと何百万というエラーを招くことになります。従って、血小板の内部構造を判定し、正しく血小板だと認識できるレーザーを用いた機器でなければ猫の血小板を正しく測定することはできないのです。

そこで、重要なのが血液塗抹です。レーザーの機器を持っていなくとも、もしみなさんが血液塗抹を作成しているのであれば、白血球数に対する血小板の割合、あるいは赤血球数に対する血小板の割合を算出することでかなり正確な血小板数の評価をすることが可能となります。その上で、十分、多い、少ないなどの評価を行えば良いのです。

果たしてみなさまは、きちんと血液塗抹からこうした評価をされていますか?

猫の採血であれこれ悩んだり、時には格闘されながら挑まれていることも多々あると思います。キャットフレンドリーな採血として重要なのは、“あやして採血”、“ちょっとお願いして採血”、“眠ってもらって採血”の順番でやってみることでしょうか。

ギューギュー抑えて、ギャーギャー言っている猫から採血するのは、お互いにとってストレスフルです。全ての猫が協力してくれる訳ではありませんが、コリコリと頭や顎をくすぐってやると、それだけで採血させてくれる猫がいるのは事実です。バスタオルで顔と上半身を隠してあげる、見えるところに飼い主さんにいてもらって、構ってもらう・・・などなど、まずは“猫に協力”してもらう努力をしてから次のステップに進んでみてはどうでしょう?

血液検査などの際には、頸静脈から採血するのが原則です。

⇒頸静脈は太く且つ溶血がしにくいこと、そして前腕橈側皮静脈を使いたい気持ちは分かりますが、留置のために残しておいた方が良いでしょう。後肢も同様の理由からやはり原則的には頸静脈を使うことを心がけましょう。

勿論こうした採血をスムーズに行うためには、正しく猫を保定できることが大前提となります。頸静脈から正しく採血をするための保定法もありますので、そうした保定法をきちんと体得しましょう。

一度の採血で、CBCと血液化学検査を実施することが殆どですから注射筒にはヘパリンなどが入っていないシリンジを用います。

一度の採血で、CBCと血液化学検査を実施することが殆どですから注射筒にはヘパリンなどが入っていないシリンジを用います。

最近では1mlあれば、CBCと血液化学検査には充分ですがその他の用途にも使用するのであれば、2ml必要になることもあるでしょう。血液の使用目的に応じて、当然採血量は異なりますのでその時々で適量は異なってくると思います。

最近では1mlあれば、CBCと血液化学検査には充分ですがその他の用途にも使用するのであれば、2ml必要になることもあるでしょう。血液の使用目的に応じて、当然採血量は異なりますのでその時々で適量は異なってくると思います。